朝9時30分頃。

タクシー7台に分乗し、到着。

何はともあれ、集合写真。

木村運送様にて |

|

朝10時。

各講中、ご挨拶。「おはようございます!」

ここから始まります。 |

|

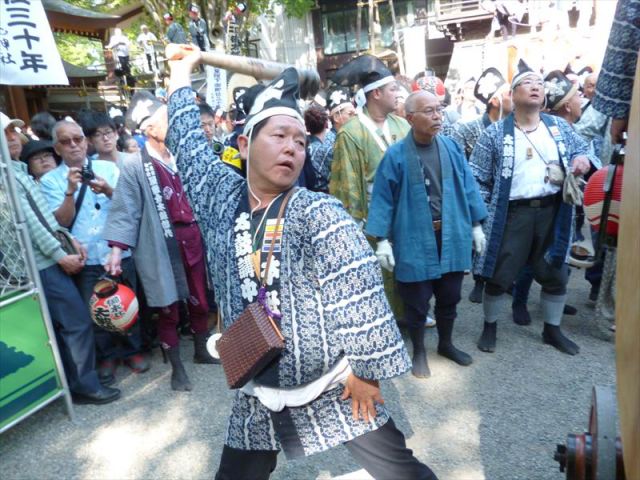

警固提灯を先頭に各町内会所にご挨拶行列スタートです。。 |

|

|

|

|

まずは番場の本会所から。 |

そして番場青年会所。

|

|

西に進み、片町へ。 |

東に神戸会所。 |

ここで一旦、大鳥居をくぐり

大國魂神社へ参拝。 |

|

皆さん、お財布の準備ですかね。

参拝後、参道を南へ。西馬場に向かいます。 |

列は一旦西馬場で解散し、

最初の講中詰所に戻ります。

ここで御馳走になって、いよいよ御太皷の準備が始まります。

|

張替えを終えたばかりの御太皷。

国産欅では国内最大のくり抜き胴の御太皷。

ロップが掛かっていない時の姿、好きなんですよね〜。

ずっと見ていても飽きません。(笑)

講中のロップ掛けが始まりました。

昭和27年5月5日におろされた御太鼓。

当時の各講中の名士の御名前が刻まれています。

混乱を避けるため、各講中から数名ずつがロップ掛けを担当し分担します。

なので、そうでない人はというと、、

こんな感じ。 とか、、、、、

こんな感じで、じっと待ちます。

「できたの〜?まだなの〜?」

|

講中引き渡し式。

ここから鈴木太皷長を筆頭に

講中の責任で神事に臨みます。

各団体役員様が叩き初めをします。

|

さあ、出発です。

朝と同様、西に向かいます。 |

屋敷分の先まで進んでUターン。。 |

途中、水分補給しながらですね。

今日は暑い。 |

そして、列は片町まで戻ってきました。 |

|

|

片町会所前。

|

|

|

こちら片町は、今でもお祭りの前には先輩たちが集まって、

御太皷の練習をするんだそうです。練習必要ないのにね。(笑)

お手本になる先輩たちがたくさんいらっしゃいます。 |

この方にも、あこがれた叩き手は多いですね。

素敵です。 |

無心で。一生懸命。叩く。

とにかく太皷が大好き。 |

みなさんお上手です。 |

一言でいうとタフな先輩。

安定してます。 |

ここは叩き手が多いので、講中は警固に専念。(笑)」 |

なおも列は進みます。 |

|

番場も過ぎて、 |

御旅所を越えます。

|

引き綱は、めいっぱい広げて

ど真ん中を進みます。 |

ここ、いいですね〜。

|

一番気持ちいい。

|

神戸で会所側に太皷を返して、表向きにします。

|

見守る次世代。たくましい。

しばし叩く。

|

大鳥居前までこのまま進みます。 |

欅並木を南に折れると

Jcomのテントが。 |

西馬場に向かいます。

|

|

上乗りは四人ね。四人。 |

上乗り警固四人のまま、大鳥居に向かいます。

|

|

ささらの道浄めを先頭に、

いよいよ御太皷送り込みです。 |

|

準備はOKですね。 |

大鳥居をくぐり、参道を進みます。 |

|

後ろの観客に気を付けながらも

御太皷は叩き続けます。 |

隋神門です。 |

|

|

中に入ります。

|

何度か切り返し、

定位置へ。 |

上乗り、四人ね。(笑) |

O氏。 |

ミニ総代。 |

シゲさん。 |

|

|

調布の同級生。(笑) |

仲間の御子息。次世代ですね。 |

きみちゃん。 |

三鷹の牟礼(二之宮)の大先輩。

上手ですね〜。

|

五六之宮愛皷会ね。 |

これにて一旦打ち止め。

6時の号砲まで、しばし静寂のひと時となります。

なわけで、いったん上鈴木はお食事に。

|

こちらのお店ですね。

人生と書いて「ひといき」というお店です。

店内広々で、お料理もおいしかったです。 |